デサルフェータ

デサルフェータをサイトで検索すると市販品を含め多くの記事がヒットします。回路的には何パターンかあるようですが、その多くは"Home Power"という雑誌に掲載された"Alastair Couper氏によるLead-Acid Battery Desulfator"が原典のようでした。この記事によると、バッテリー使用中に発生する白い硫酸鉛(あのバッテリー端子に付着している固まり)が内部電極にも付着し内部抵抗を増大させて始動特性を悪化させるので、この結晶に振動電圧を与えて融解させ機能を回復させようとするもの、らしい。振動周波数は2~6MHz。(一説によると硫酸鉛の結晶の共振周波数は3.26MHz)

いつものようにまずシミュレーションを試みたのですが、バッテリーのモデルがうまくできず、期待する波形にはなりませんでした。ほとんど手持ち部品でできそうなのでオリジナルに近い形で製作しました。

《回路》

回路はほぼ原典通りですが、下記を付加えました。

1) MOSFETが短絡モードで破損した時、接続リードの焼損あるいはバッテリーに深刻な被害が及ぶことの無い様にFUSEを入 れました。現にテスト中、半田ミスによりLM555のOUT端子がLOWに落ちてしまいMOSFETは破損しましたが、FUSEが切 れることがありました。お勧めします。

2)電流測定用に0.1ΩのShunt抵抗を用意しました。

3) LM555は耐圧15Vなので過電圧保護用ツェナーダイオード(15V)を入れました。

4) バッテリー端子電圧により発振を入り切りする電圧リレー回路を入れました。設定は可変(≒11V~14V)。

設定11V→放電終止電圧で発振停止しますので、常時ON的になります。早い効果が期待できます。

設定12.5V→常時ON的ですが無駄にバッテリーを消耗させることがありません。いわばECOモード。

設定14V→エンジンが掛かるとバッテリー端子電圧はオルタネーターの発電電圧(14.5V程度)まで上がります。エンジンが

掛かった時にのみ発振します。誰もいないところで動作し続けるのもいやなので、私はこの設定にしました。

《部品》

上図で分かる通り有り合わせの抵抗を使っています。改めて再製作するなら( )内の値とします。

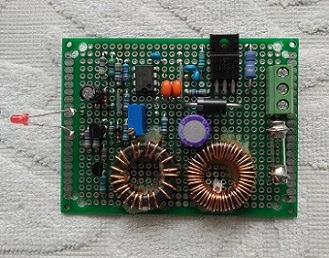

1) 原典では100uFのコンデンサーはLow ESR、ダイオードはファストリカバリーが指定されていますのでOSコンと手持ちの

ショットキーバリアダイオード(日本インター 3PHA20 200V3A)にしました。

2) 2つのコイルはフェライトトロイダルコアに自分で巻きました。(アミドン FT82-43)に1mHはホルマル線

0.55φ43Turn、220uHは0.6φを20turn。巻き数はトロイダルコイルの計算サイトで求めました。

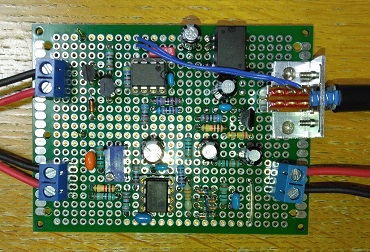

《製作》

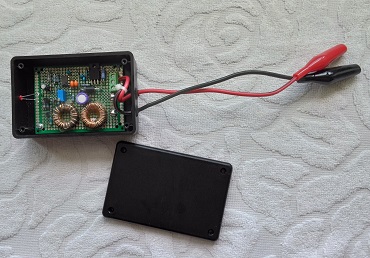

8X6cmの小さな基板です。FUSEは錫メッキ線をからげて基板に直付け。コイルは車載を考慮して平面的に置き、絶縁性のあるシリコンゴムで固めてあります。

ケースはタカチのTW7-4-11G。

《動作テスト》

テスト用の電源はバッテリードライブプリアンプ”LUXKIT A-901C"使用していたものでかなりくたびれて交換したものです。

(台湾LONGの2.6AH12Vシール型鉛バッテリー)

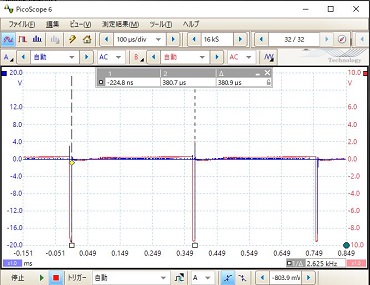

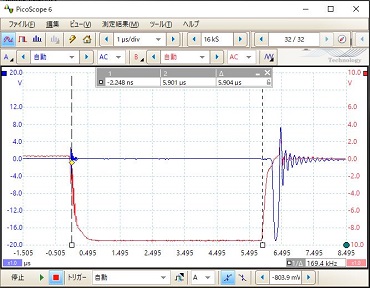

発振源はDatasheetにある左記の回路ですが、当初はオリジナルに近い定数、すなわちRa=470k、Rb=22k、C=0.002uFでテストを開始しました。(発振周波数≒1kHz、パルス幅≒30.4us)

ところが、リンギング電圧は40Vを超え、コイルは唸りMOSFETはちんちんで即、停止。パルス幅を小さくすると電流も減るので、Rbを調整しました。最終的に落ち着いたのが

Rb=2.645k、パルス幅≒5.9us。リンギング電圧は20V程度、リンギングが焦点なので発振周波数は2.5kHZ程度にしました。

左が発振波形で右の赤スケールはLM555のout端子、左の青スケールはこの装置の出力端です。発振周波数2.625kHz、LM555のout端子は-10V、装置の出力端はリンギングにより-20Vになっています。右は1パルス分に拡大したもので、パルス幅は5.9us、リンギングは-20Vで、その周波数は3~6MHzと読み取れます。いずれもACプローブでの波形なので、0Vはバッテリーの端子電圧です。

装置の出力端では-20Vのリンギングが観測されましたが、バッテリー端子でみると-1.6V程度になります。これは接続リードのインダクタンスの影響です。

イメージしていた波形になりましたので、次のステップであるバッテリー内部抵抗計の完成を持って運用に入ります。

バッテリー内部抵抗計

バッテリーの寿命の判定はむずかしく、必ずしも内部抵抗値を計測しただけでは分かりませんが、少なくとも機能が回復傾向か低下傾向は分かると思います。一般に、自動車用鉛バッテリーでは新品で10mΩ程度、30mΩが使用限界と言われています。今回はメーター部はDMM(デジタルマルチメーター)とし、1mΩ=1mVで読みとるものとします。

《動作原理》

負荷抵抗値が既知としてB-C間とC-D間の電圧を測定すれば内部抵抗値が比例計算で分かりますが、B点は直接計測は出来ません。負荷回路を開放してA-C間を計測すればB点電位が計測できます。しかし、閉回路時は1mVを最小単位で読めるメーターで1mΩを測るためには1Aを流さなくてはなりません。閉回路と開回路の測定を同時に行わないと閉回路時に電圧は下がり続けます。また、測定には12.001Vという単位で読めなければなりません。この方法では現実的に計測はできない、ということです。

左図は上記の欠点を補うために考案されました。直流の定電流負荷を間欠的(いわゆるチョッパー回路)に与えると内部抵抗を含むバッテリー端子電圧が直流電圧-間欠負荷による電圧降下の値で観測されます。交流電圧計(ミリバル)で間欠負荷による電圧降下の値のみが読み取れることになります。すなわちDC12.001V→AC0.001Vの現実的なメーターでよいことになります。

今回の製作ではメーター部はDMM(デジタルマルチメーター)を使う予定ですが、一般的にDMMの交流レンジは付録みたいなもので、直流レンジより精度が劣ると言われています。ミリバルで使われているAC→DC変換回路も内蔵しました。

太線部分は電流が流れると電圧降下が発生します。mΩ級の測定ではこれを無視できません。よって電流を流す太線と電圧計測用の細線はそれぞれバッテリー端子につなぐ必要があります。これを4端子法と呼びます。

《回路》

上左部は定電流の間欠負荷を与える部分、上右部は4端子法のための電源絶縁部分、下部が交流電圧計の部分です。

〇間欠パルス負荷発振回路はおなじみのLM555で、出力も200mA程度が取り出せますので、そのまま負荷回路につなぎます。この時の間欠パルスは50%デューティーでなければなりませんが、デサルフェータ―で使った回路では成立しません。左記は同じようにみえますが、Rbの位置が違います。この回路はTI社に吸収される前のNI社のデータシートに掲載されていました。よい回路なのになぜ消えてしまったのでしょう。T2の計算式がやや複雑なのが、ちょっと難点ですが、EXCELを使うと簡単です。Ra=68kΩ、Rb=28.8kΩ(22k+6.8kまたは27k+1.8k)、C=0.1uFにすると、T1=4.7124ms、T2=4.71977ms、F=106.02Hz、Duty=50.035% とデューティーはかなり正確に発振できます。

〇定電流回路はShuntRegulater LM431とNPN Tr で構成、基準電圧2.5V/負荷抵抗51Ω=49mAの電流値です。例えば、5Vの3端子レギュレータに100Ωを負荷にすれば50mAの定電流回路になり代用することができます。

〇電源絶縁部は4端子法を成立させるために必要な回路です。たまたま関西のK社の特売で12/12V 84mAの絶縁型DCDCコンバーターを1個200円で入手できました。今は700円強です。コストダウンのために電池を使う手もあります。

〇交流電圧計部分のオペアンプは電源電圧が10V強なので、電源電圧範囲が両電源で4.5V以下で動作できるものを選びます。初段はハイインピーダンス入力を要するので、非反転ACアンプ、2段目はゲインを持ったミリバルに使われる全波整流回路です。ダイオードは信号用の1N4148などでもいいのですが、ちょっとおごってショットキーバリアダイオード1SS97を使いました。

〇参考までに交流電圧計部分の信号レベルと波形の目論見を下記します。

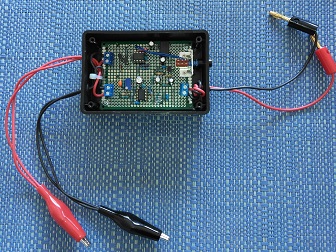

《製作》

デサルフェータと同じ8X6cmの小さな基板です。ケースもタカチのTW7-4-11G。

左写真の上側が間欠負荷側、下側が電圧計部です。さらに高精度を求めるのならば、左下のネジ端子部は接触抵抗を減らすために直付けにしたほうが良いです。バッテリーに接続するリードは4端子法なので、間欠負荷側のリードと電圧計側のリードをそれぞれ外部に引き出し、クリップのところで共に半田付けしました。

《較正》

較正時の電源はバッテリーで行う必要があります。定電圧電源を使うと発振停止時に0にはなりません。この電圧計は電源のリップルを測定する装置そのものなので定電圧電源の評価機になってしまいます。逆にいうとバッテリー電源で較正した後では定電圧電源の評価機として使えるかもしれませんが。

1)基本の使い方

内部抵抗計のSWをON、すなわち発振しない状態でDMMを接続し、DCVレンジにします。次にバッテリー極性を注意して接続し、しばらくすると、DMMの表示が0近傍に落ち着きます。その後、SWをOFFにすると計測を開始し、やや時間をおいてDMMの表示が安定します。まだ較正前なので適当な数値ですが。

2)基準抵抗の準備

0.5Ω程度の抵抗を用意し、これを直流、4端子法で抵抗値をmΩ単位で測定します。私のケースでは、既に製作してある100mAの”低抵抗測定用定電流電源”とDMMのDCVレンジを使いました。DMMのDCVの最小単位は0.1mVなので抵抗としては1mΩ単位で測定できます。Rs=465mΩでした。

3)較正

基準抵抗をバッテリーと直列に接続します。Rs=465mΩでしたので、適当に50mΩ位を加えて、DMM(DCVレンジ)の表示が515mVになるようVRで調整します。

次に点線のようにつなぎ変えで、表示を読みます。45mVだったとするならば、内部抵抗は分圧法によりRin=45*465/(515-45)=44.52mΩと計算できます。

次に接続はこの状態のままで、DMMの表示が44.5mVになるようVRで調整すれば完了です。本機は割と精度はよいのですが、精度を求めるために使用の度に較正してはいけません。バッテリーの内部抵抗の傾向を知ることが目的なので。

デサルフェータ―とバッテリー内部抵抗計の運用開始

2024年11月初頭にデサルフェータ―の運用を開始しました。

2024/11/4; 12.5V 23.8mΩ、11/24; 12.43V 11.1mΩ

電圧設定を14Vにしたので、運転中にのみデサルフェータ―は動作しますが、この間の運転時間は20時間未満です。少なくとも内部抵抗の値をみると、脅威的な回復をしています。まだ半信半疑なのですが、効果は大いにあり、ということでしょう。もうしばらく経過を観察します。

何が正しいのか分かりません。私の車のバッテリーに限ったことかもしれませんので、もし製作してみる方いるのであれば、効果や車、バッテリー等へのダメージの可能性についてご理解の上、自己責任でお願いします。